据史籍记载,太平鼓最初与驱术有关。太平鼓娜蹈起源于古老的巫术,是用于祛邪除崇的祭祀仪式。在中原汉族地区,祭祀时以单而羊皮鼓作为祛器。打鼓祭祀古已有之,其本息是祛除瘟疫、祈求平安。

据《礼记·月令》记载,春秋时期“命有司大傩,旁磔,出土牛,以送寒气”。古人于腊日或腊前一日击鼓祛疫,因此得名。《吕氏春秋·季冬》;“命有司大傩旁磔。”汉高诱注:“今人腊岁前一日由鼓驱疫,谓之逐除。”新春打鼓祛崇,这种古老风俗距当代已有两千多年历史。

秦汉时期,鼓鲜的祭把功能弱化,开始出现在宴饮场面,以增加喜庆气氛,并成为一种时尚。据史籍记载,持鼓的舞蹈主要有《盘舞》《鞞舞》《铎舞》《拂舞》《白贮》等。当时的《鞞舞》使用有柄的小鼓,已与太平鼓形状接近。“鞞鼓”即舞蹈道具。

晋代“鞞舞”之风得到延续,“鞞鼓”表演主要用于军队和民间祭祀。鞞鼓舞在军队宴饮时表演,并由官府宴饮传入民间。

南北朝时期,尽管佛教得到发展,但道教在民间影响办大。鞞鼓这种单面羊皮鼓是巫师、道士:祛除鬼欒的法器。

唐代张枯《周员外席上观拓枝》诗称:“画鼓拖环锦臂攘,小娥双换舞衣裳。”“画鼓”说明鼓面国得雅致美观,“拖环”说明鼓的柄下坠有铁环。依据诗文分析,已与当代太平鼓舞蹈形态近似。这种表演拓枝舞的鼓比较轻巧,已经具备当代单面羊皮鼓的所有特征。

宋代民间把大傩逐疫称为“打夜胡”,据分析,“打断”一词即源干“打夜胡”。宋代初年腊鼓被禁,改称“打断”。“打断”是宋代民间最流行的持鼓舞蹈,亦用于祛疫辟邪的法事,使用的也是单皮鼓。

明末清初思想家王夫之《姜斋文集杂物赞太平鼓》记载:北宋崇宁、大观年间,京城内外市街,有鼓笛拍板演唱,称为“打断”。政和初年,官令禁止,改称“太平鼓”。

综上所述,历史久远的太平鼓舞蹈,在北末时期仍主要用于巫术祭祀,北宋后期称为“打断”,后官方禁绝,改称“太平鼓”。

北京是辽、金朝的都城,民族文化兼容并蓄,汉民族传统文化得到继承发展。元朝时期崇尚佛教,北京西镇国寺、大庆寿寺佛教庙会极为盛行,包容各种各样的民间艺术内容,太平鼓艺术也有不俗的表现。

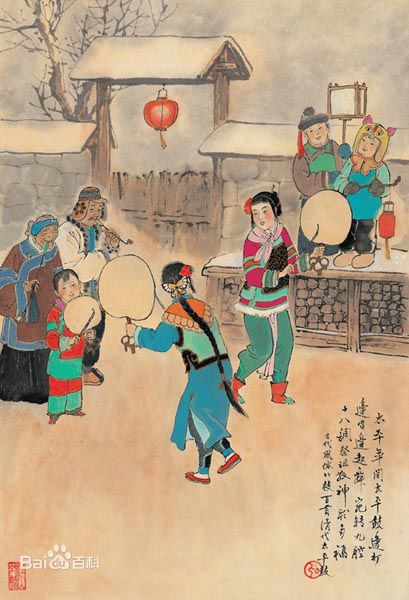

明代,太平鼓主流已与巫术无关,成为城乡普遍盛行的民间舞蹈。太平鼓在京城作为民间舞蹈,明代已经定型,城乡民间打鼓者多为女子和儿童。明末《帝京景物略》记载:“童子挝鼓,傍夕向晓,曰太平鼓。”这种元宵期间日夜打鼓的情景,正是明代京城经济繁荣,人们尽情欢乐的表现。

清代,北京民间太平鼓舞蹈得到延续,是汉族民众最盛行的舞蹈形式。康乾时期太平鼓尤为兴盛,汪启淑《水曹清暇录》,钱载《咏太平鼓》都记录了京城内外打太平鼓的盛况。清代北京把太平鼓称为“迎年鼓”,每年腊月和正月民间打太平鼓,是北京城乡村镇的独特最致。

在宫廷旧历除夕,也要打太平鼓,取“太平”寓意;而民间打太平鼓,是对太平盛世,国泰民安及安乐生活的追求与企盼。太平鼓舞蹈声情并茂,不仅活跃了节日气氛,增添了生活乐趣,一定程度上也寄托着民众美好的心理需求与愿望。

清人何耳《燕台竹枝词》:“铁环振响鼓篷蓬,跳鳔成群岁渐终。见说太平都有象,衢歌声与壤歌同。”这是对民间打太平鼓欢乐情景的记录,更是对人们企盼太平,享受太中心情的抒发。

据史籍记载,明清时期每逢新春以及元宵节,民间用铁圈家上单皮为鼓,形如庸扇,鼓柄上套铁环,击鼓摇环,边舞边唱。可见北京地区春节打太平鼓这一风俗的历史是久远的。

2006年5月20日,“京西太平鼓”由门头沟区申报,率先列入首批国家级非物质文化遗产保护名录。

2008年6月7日,“石景山太平鼓”(石景山区)和“怪村太平鼓”(丰台区)分别被列为国家级非物质文化遗产项目“京西太平鼓”的扩展项目。

2009年海淀区苏家坨村太平鼓、房山区太平鼓也相继纳人太平鼓扩展项目。这些区域的加人,使京西太平鼓范围得到扩大。符合历史实际,有益于太平鼓民间艺术内涵的丰富,更有利于太平鼓艺术的普及,发展与提高。