2019年3月2日,位于山西省的万家寨引黄工程开始向永定河应急补水。截至5月29日,官厅水库共收水5356万立方米,实现黄河与永定河的历史性牵手。加上上游河北友谊水库、山西册田水库来水,官厅水库共收水1.2亿立方米。永定河山峡段河道40年来首次实现不断流。北京境内永定河有水河段达118公里,占北京段总长的70%。

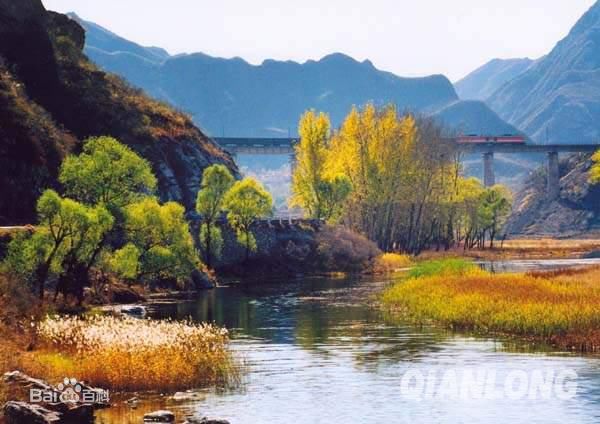

跃过青翠的燕山,穿过八达岭隧道,一派湖光山色映入眼帘,官厅水库波光粼粼,一望无际。拦河坝下的输水泄洪洞却完全另一幅景象:从水库奔涌而来的湍急水流,轰然而下,惊涛怒吼,声如雷鸣,让人感受到“黄河之水天上来”的气势。

“今年官厅水库最高蓄水量达到5.59亿立方米,创近20年新高。”北京市水务局官厅水库管理处总工程师张跃武介绍,这其中,从黄河引水功不可没。

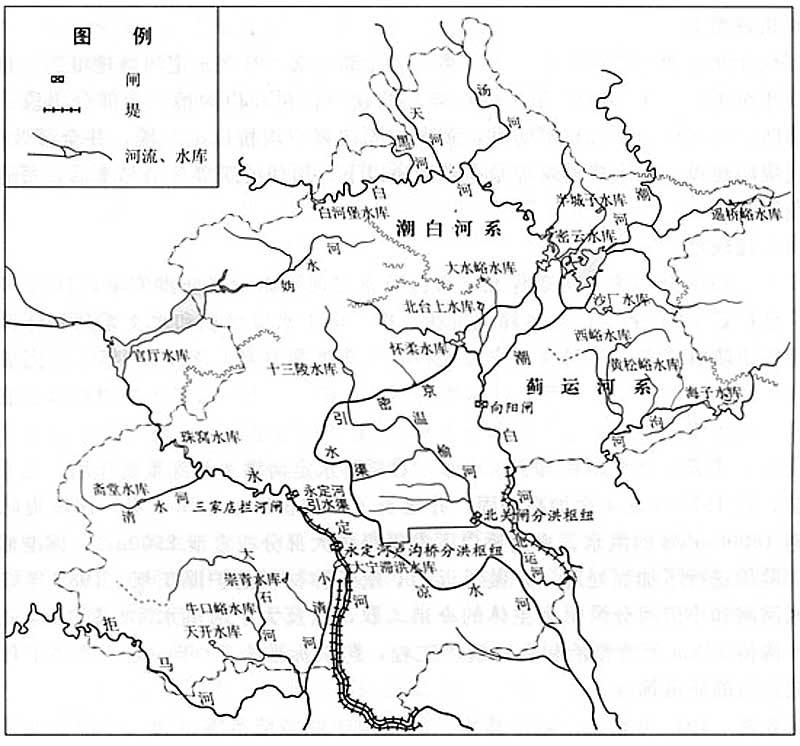

官厅水库水面横跨河北省怀来县和北京市延庆区,是永定河上重要的拦洪调蓄工程。

补水:断流近40年的河段终于迎来奔涌的河水

“永定河,出西山,碧水环绕北京湾。”永定河是北京的“母亲河”,发源于山西宁武县的桑干河和内蒙古兴和县的洋河,流经内蒙古、山西、河北、北京、天津5个省区市,全长759公里,北京段长170公里。上世纪80年代以后,永定河持续断流。北京市曾多次治理永定河,从2003年开始,每年定期由上游的洋河和桑干河向下游的永定河北京段补水。但永定河仍然水量偏少,自净能力较差,部分河段仍然干涸。2017年初,国家发展和改革委员会官方网站公示了永定河生态恶化状况:由于流域水资源过度开发导致河道断流,近10年主要河段年均干涸121天,年均断流316天,致使永定河生态系统严重退化。

随着京津冀协同发展战略的实施,永定河的命运迎来了转机。“永定河综合治理与生态修复是推动京津冀协同发展在生态领域率先突破的重大标志性工程,是首都生态环境建设的一号工程。2017年4月1日,国家发展改革委、水利部、原国家林业局及沿线京津冀晋四省市在北京召开动员会,将永定河综合治理与生态修复作为京津冀生态环保领域率先突破项目予以启动实施。”北京市水务局副局长张世清说。

为恢复永定河生机,实现“流动的河”目标,北京市与山西省、河北省紧密协作,协同联动,开展先期生态补水。按照永定河生态用水保障协议要求,北京市与山西省商定今年万家寨引黄进京输水分两个时段实施:第一时段试通水在3—6月份实施,第二时段在8—10月份实施。永定河上游生态补水正顺利进行并取得良好效果。北京境内有水河道较上年同期增加40公里,水面面积增加300公顷。“过去永定河王平段至下苇店段断流近40年,今年首次迎来奔涌的河水。”北京市门头沟区水务局常务副局长杨雪飞说。

净水:多个湿地项目保障水质安全

黄河水来之不易,离不开中央有关部门大力支持和山西人民无私奉献。“珍惜用好引黄入京工程来水,把每一滴黄河水都专用于永定河流域生态修复。”北京市市长陈吉宁强调。

按照国家《永定河综合治理与生态修复总体方案》,将投资370亿元实施7大类共78项工程。北京市对任务进行了细化明确,确定了河道综合整治、水源涵养、河道防护林等5大类46项重点工程,总投资估算256亿元,其中纳入总体方案的有195亿元。

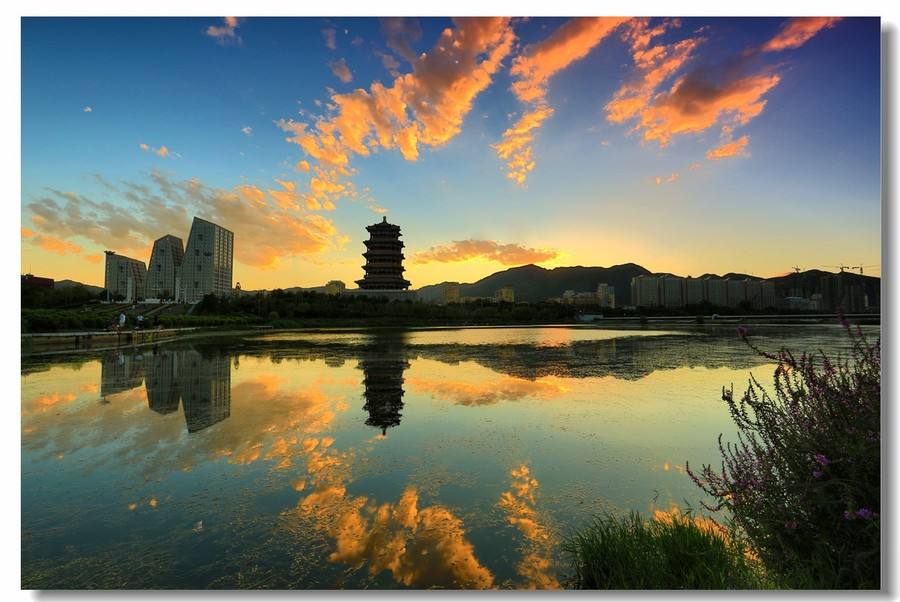

在国家有关部委、津冀晋三省市以及相关单位的大力支持下,北京市生态修复建设项目快速推进。延庆区妫水河世园段水生态治理工程、房山区永定河河岸景观林提升工程等7项工程已经完成;12个项目正在加紧施工,其中官厅水库八号桥水质净化湿地工程已完成76%,南大荒水生态修复工程已完成65%;已建成生态河道12公里,新增森林11万亩,森林精准提升10.7万亩。

八号桥湿地项目位于河北怀来县,距永定河汇入官厅水库的入口处约4公里,总面积达210公顷。它既是北京市永定河综合治理与生态修复工程的起点,也是永定河流域京津冀协同治理率先突破的象征。北京市水务局官厅水库管理处副主任李光远介绍,建设八号桥湿地就是用生态的方法来保护生态,建成后每日可净化入库水量26万立方米,年净化水量接近0.7亿立方米。在植物根系、菌藻游鱼的净化下,可降低永定河来水中30%的污染物,相当于每年减少入库有机物600吨。“可将入库水质从Ⅳ类提至准Ⅲ类。”

其实,早在2004年,永定河汇入官厅水库入口处就已经建成了黑土洼湿地作为永定河入官厅水库的第一道生态屏障,日处理规模约30万立方米,年处理水量接近0.9亿立方米,占上游入库水量的60%左右。新建的八号桥湿地将与黑土洼湿地协同运行,共同净化上游来水,保障官厅水库水质。

为完成官厅水库水质目标,除了八号桥湿地之外,还有多个湿地也将紧锣密鼓开始建设,包括黑土洼湿地扩建工程、妫水河湿地群、库滨带湿地等,到2022年前,官厅水库及周边地区将累计新增森林湿地水面4.4万亩。

管水:开展清河行动,实现河畅水清岸绿景美

门头沟区军庄镇龙泉湾,是永定河山峡段和平原段之间的过渡河段,是永定河的“出山口”。经过连续多日的生态补水,120多米宽的河道,水面持续上涨,轰隆隆的水声在百米之外就能听到。

一名身穿黄色马甲的保洁员划着小船,不停地用手中的钩子打捞水面上的漂浮物。船舱里堆积着已经捞上来的树枝、塑料袋、矿泉水瓶等。“早上7点半上班,每天打捞8个小时。”这名保洁员告诉记者。

因为多年断流,永定河有50多公里干涸河道积累了大量枯枝落叶等杂物。这次补水,门头沟水务部门专门组织了水面清洁队伍清理河道,20多天来已打捞水面漂浮物100吨。同时,沿途各镇安排巡查队伍,对河道进行全天候巡视,及时制止乱扔废弃物等不文明行为。

“这次生态补水,受益最大的就是我们门头沟,一定要尽全力保护好这河水。”门头沟区水务局局长韩瑞昌表示。因为这次补水,就连门头沟城区里的门城湖,也从过去的静态景观河面变成了流动的活水。

60岁的杨立国是土生土长的门头沟王平镇人,从小就住在河流附近,他对永定河有着深厚的感情,也见证了永定河从水量减少到枯竭的过程。现在,清澈的河水又流淌起来,杨立国看在眼里,感慨万千。

杨立国说:“小的时候就在这儿生活,那时候这条河自然环境特别好。现在一补水,我感觉又恢复到了原来山清水秀的面貌,真是造福老百姓。”

张世清介绍,以综合调水为契机,全市沿线各区、各级河长坚决贯彻落实市总河长1号令,全面开展“清河行动”“清四乱”专项行动,永定河沿线清理围垦养殖4万平方米,清理垃圾6.4万立方米,拆除违建47万平方米,解决污水直排107处,为实现“河畅、水清、岸绿、景美”的工作目标奠定了坚实的基础。

来源:人民网