皮影戏,又称“影子戏”或“灯影戏”,是一种以兽皮或纸板做成的人物剪影,在光源的照射下用隔亮布进行演戏,是中国汉族民间广为流传的傀儡戏之一。表演时,艺人们在白色幕布后面,一边用手操纵戏曲人物,一边用当地流行的曲调唱述故事,同时配以打击乐器和弦乐,有浓厚的乡土气息。相传汉武帝思念过世的妃子李夫人彻夜难眠,齐人少翁得知便用皮子雕刻了和真人一样大的李夫人形象,涂上颜色,学着李夫人生前的动作,在室内挂起一块白色方形帷幕,点上灯烛,让汉武帝坐在方帷外观看。北京皮影戏历史上分成西派皮影和东派皮影两大流派。永定河文化博物馆馆藏下苇甸皮影文物是目前仅存的北京西派皮影最早的成套珍贵遗物。北京西派皮影,亦称北京皮影西城派,是北京地区最早的具有都城特点的城市皮影,是北京皮影的代表和主流。

北京的皮影分东西两派,虽然都有京味儿的烙印,但是唱腔、表演和影人的制作上都有较大的区别。影人制作方面,西派的影人材质为白色的薄驴皮,刀法只有一种横刀,追求刻工的精细。而东派的影人材质则是厚驴皮,横竖两种刀法,刻工简单粗犷。抗战爆发后,皮影日渐衰落消亡,只有北京西派皮影“路家班”一枝独秀,发展成国有“北京市皮影剧团”。

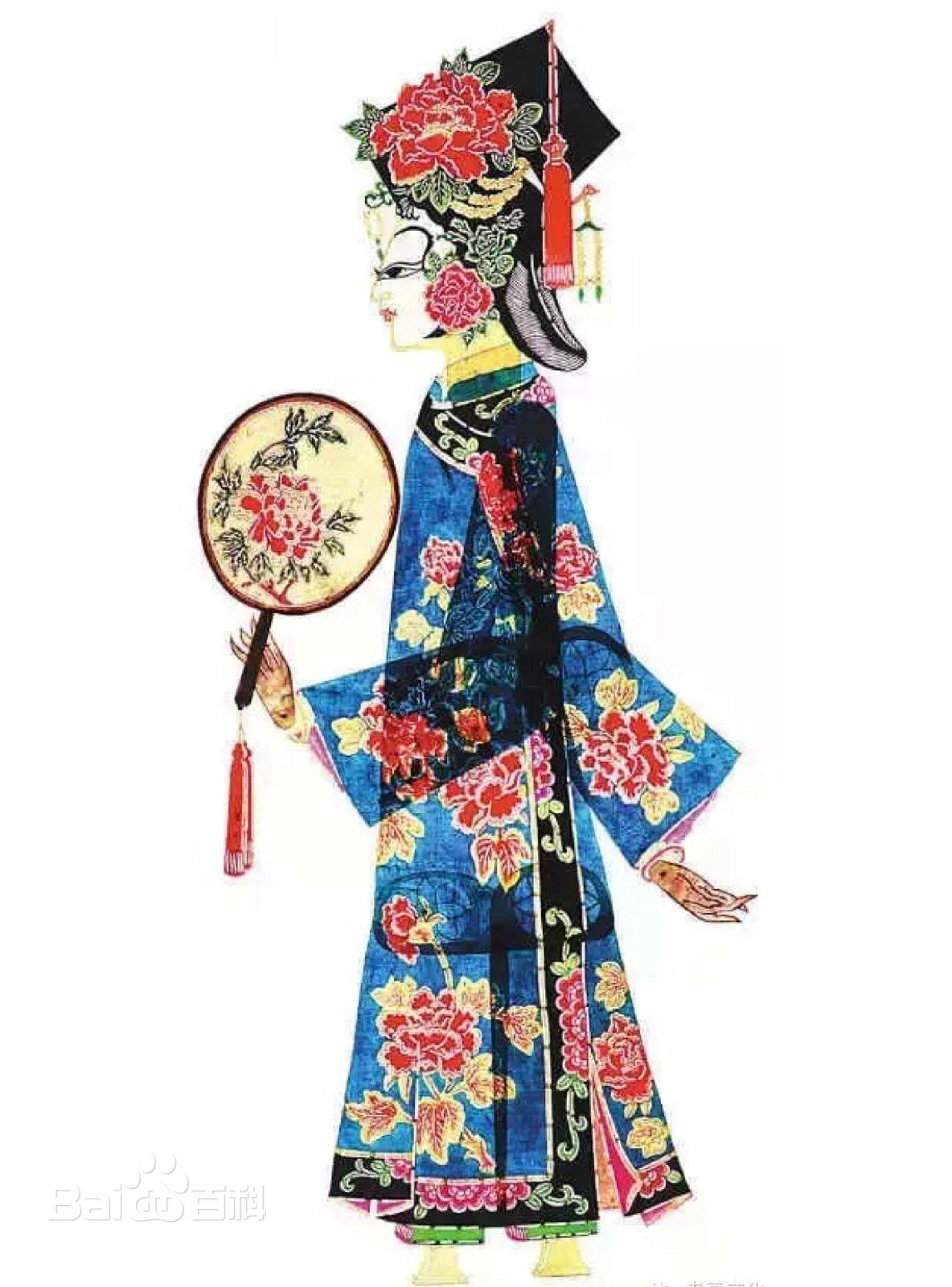

影人主要分四个部分,一是头茬,就是影人的头部,包括帽子或头饰等;二是身片,就是影人的身子,男女装束、文武身份地位身片刻划都有所差异;三是用具,包括家具、车马等;四是布景和效果,舞台上布景的构件,上面绘有表示墙壁、门窗、山坡、田野等的图案和景物,也叫景片。影人的存放也相应的规矩,按类别收包,七包一箱。人物也分京剧的生旦净末等角色。

北京西派的横刀技法,讲究细致生动;着色讲究本色,红、黄、绿、蓝、黑五色水彩,且不涂桐油,称作“水彩影人”;在影人造型上根据剧情人物而千变万化,脸部表情注重写实。总体精致,都城特点明显。